|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Диакон храма св. Иоанна Предтечи что на Пресне.

|

Родился в Москве на Сретенье 1963 года (15 февраля). В 16 лет поступил в МГУ.

В 1984 г. окончил философский факультет МГУ по кафедре истории и теории научного атеизма, поступил в аспирантуру Института философии АН СССР; в 1985 г. перешел на работу в Московскую Духовную Академию. В 1988 г. окончил Московскую Духовную семинарию, после чего учился в Бухарестском Богословском институте. По возвращении из Румынии с 1990 по 1993 г. работал референтом Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1992 г. окончил Московскую Духовную Академию. В 1993-1996 гг. декан философско-богословского факультета Российского Православного Университета св. Иоанна Богослова. С 1997 года – профессор Свято-Тихоновского Православного Богословского Института. С осеннего семестра 2004 года основное место работы – МДА (чтение лекций в Свято-Тихоновском институте (ныне Университете) при этом продолжается).

В 1994 г. в Институте философии РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по богословию в Московской Духовной Академии. В 1996 г. Патриархом Алексием по представлению ученого совета РПУ присвоено ученое звание профессора богословия. Решением Синода от12 марта 2002 года включен в состав редколлегии сборника «Богословские труды». Решением Синода от 24 декабря 2004 года включен в состав Синодальной Богословской комиссии. 15 февраля 2003 года Патриархом Алексием награжден орденом преп. Сергия Радонежского 3-й степени.

Член экспертно-консультационного совета по проблемам свободы совести при Комитете Государственной Думы РФ по делам общественных организаций и религиозных объединений.

|

КАК НАУЧНЫЙ АТЕИСТ СТАЛ ДЬЯКОНОМ

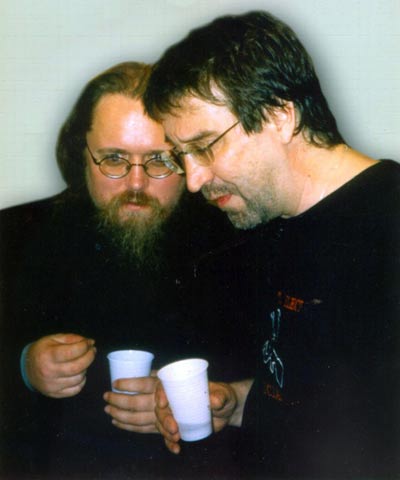

Патриарх Алексий II позволял ему спорить с собой. А с ним самим кто только не спорил: от буддистов до староверов. Ректор МГУ Садовничий вручил ему медаль «Почетный выпускник МГУ», а рериховцы заранее шлют в ректораты и прокуратуры письма с требованиями запретить его лекции. Рокеры Юрий Шевчук и Константин Кинчев называют его другом. Кто же он, человек в «спецодежде» церковника, но не священник, самый молодой персонаж словаря «Философы России XIX–XX столетий», ставший и самым молодым (в 35 лет) профессором богословия в истории России?

— Так кто же Вы, господин Кураев?

— Прежде всего — православный христианин. Затем — диакон (служу в храме Иоанна Предтечи на Красной Пресне). Богословом назвать себя не дерзну, но церковным журналистом — можно.

— Значит, до Бога дошли?

— Дойти невозможно. Но можно приблизиться…

— Что для этого нужно? На собственном примере, пожалуйста.

— Мой путь шел через поиск смысла. Как пел в 80-х один рок-музыкант (ныне священник в Макеевке), «если меня разложить на молекулы — что ж, стану молекулой. А если меня разложить на атомы — что ж, стану атомом. Скучно». Вот это ощущение скуки как последнего предела мироздания и было для меня толчком к вере. Ну не может же скука быть последней истиной!

— Стало обидно?

— Захотелось добраться до истины.

— Как же Вы добирались?

— Сейчас, по прошествии двадцати лет, кажется, что все было очень просто...

|

Так вот, у кришнаитов есть две школы, одна из которых близка православным, а вторая — протестантам. Одна из них зовется «школа обезьянки» вторая — «школа котенка». Первая говорит, что детеныш обезьяны цепляется за мать, а она его сама переносит с ветки на ветку. От малыша требуется лишь держаться и не мешать. «Школа котенка» говорит: «Смотрите, как кошка несет в зубах малыша, котенок же вовсе ничего не делает». Так и Господь спасет человека, который в этом никакого участия не принимает. Мое Крещение я могу объяснить только с позиции «школы котенка».

|

Если же искать человеческих сдвижек, то тут очень много ниточек сходились в один узел.

В моем обращении к Церкви многое значило детское увлечение фантастикой. Это я потом понял, что на философском языке фантастика — это привитие человеку навыков феноменологического мышления. Феноменология интересуется смыслом, а не правдой. Дело не в том, так «на самом деле» или нет. Феноменолог анализирует текст, изначально воздержавшись от суждения о его «истинности». Важна внутренняя логика сюжета, перекличка смыслов. Если ты принял некоторые условия фантастического романа — дальше ты следуешь этим правилам игры. Вот и встретившись с миром религии, поначалу именно так, феноменологически, я к нему и относился. Для атеистически воспитанного человека нельзя было сразу поставить вопрос: «Правда это или нет, воскрес Христос или не воскрес?». Но прежде чем сказать для себя «да», он может попробовать понять: если «да», то… То есть начать понимать внутреннюю логику Православия. А однажды воля говорит разуму (именно так: не уму, а воле дано решать — что есть, а чего нет): «Все, я хочу жить именно в таком мире, где есть вот это, я хочу, чтобы это было всерьез». Игра кончается, начинается жизнь.

Первыми религиозными авторами, которых я читал, были Франк и Шестов. Первое знакомство с ними оставило меня равнодушным. Я просто не понимал, о чем они пишут. Их рассуждения о Боге, о Христе казались мне слишком далекими. Но все же нечто позитивное из первого знакомства с ними я вынес. Они показали мне, что можно быть христианином и при этом человеком ХХ века. Затем отец Сергий Булгаков вполне убедил меня: мир духовной жизни — это такой мир, о котором нельзя судить снаружи.

|

Кроме того, оказавшись на кафедре научного атеизма, я в учебном порядке должен был заниматься религиозными вопросами, читать литературу — прежде всего, конечно, атеистическую,— но попадался и самиздат. Доводилось брать книжки у знакомых, да и на кафедре библиотека была достаточно приличная. Атеистический стиль работы, с которым я встретился, вызывал неприятие и тем самым во многом помог мне определиться.

|

— Во-первых, сравнивая первоисточники, Евангелие, книги по истории Церкви с тем, как это препарировалось в книгах по атеизму, я достаточно быстро заметил, что в последних много неправды, многое притянуто за уши и огромное количество просто элементарной некомпетентности. Когда я начал вживаться в кафедральную жизнь, меня поразила одна деталь. Там не было ни одного спецкурса по библеистике, по истории Церкви, даже по истории религии; там не было ни одного человека, который мог бы эти спецкурсы вести. Было много спецкурсов по «модернизму», но никакого знакомства с традицией. Образование получалось странно мозаичным. Кроме того, в те годы никто из преподавателей кафедры не знал ни еврейского, ни греческого языков. И при этом они заявляли, что занимаются научной критикой Библии. Это меня сильно разочаровало.

|

— Нет, не потому, что я был одержим зудом атеистической работы. Вообще-то я собирался специализироваться на кафедре истории зарубежной философии. Марксизм был мне, мягко говоря, неинтересен. А вот что-то до-маркистское, зарубежное… Но на экзамене по этому предмету приключился эпизод, перевернувший всю мою жизнь. В билете, который мне достался, первый вопрос был по китайской философии, второй — по Аристотелю. Китай был мне опять же неинтересен, да и лекции на эту тему у нас были крайне скучные. Короче, я ничего по этому вопросу билета не знал. А по Аристотелю ответил хорошо. Опыт сдачи экзаменов у меня к тому времени был уже немалый, поэтому я понимал: два по первому вопросу и пять по второму в среднем дают тройку. Каково же было мое удивление, когда профессор Богомолов протянул мне зачетку с записью «отлично»! Но при этом он сказал: «Передайте привет Вашему отцу!». Отец-то у меня тоже философ, и работал он тогда в Президиуме Академии наук…

И тогда я понял: или я всю жизнь буду всего лишь носителем своего отчества и всю жизнь буду таскать домой «приветы отцу». Или я должен искать свой путь жизни.

Сложность выбора состояла в том, что уже в ту пору официальная идеология не вызывала у меня симпатий. Поэтому я как раз накануне экзамена подал заявление о специализации по кафедре истории зарубежной философии: думал забуриться куда-нибудь в былые века и культуры, в проблемы, по которым, к счастью, не существует «установочных» определений пленумов ЦК… Но, оказалось, что на этой кафедре слишком хорошо знают моего отца. Куда же еще на философском факультете можно спрятаться от идеологии? — Конечно, на кафедру логики. Занятия по логике я любил… Но, увы, мой отец по своей научной специализации как раз логик и потому на этой кафедре более чем известен. Так, а раз мой отец логик, а я хочу выбираться своей колеей, то что же находится вдали от логики? — Конечно, религия. И в итоге я подал заявление на кафедру атеизма: по сути, изучение той же самой «зарубежной» или несоветской философии, только с более узким выбором тем.

Так что в выборе этой кафедры «виноват» мой подростковый «протестантизм». Ничего идейного.

— И на самой кафедре атеизма к вере Вы тоже шли «от противного»?

— Во многом да. Сама атмосфера общества, которая сложилась в начале 80-х годов, помогала повернуться к Церкви. Атеистические нападки выглядели очень нечестно, и я сказал себе: «Если ты видишь, что родная партия врет тебе по каждому поводу, и в крупном, и по мелочам, то, может быть, она не права и в вопросе, который сама же назвала основным вопросом философии: “Есть ли Бог? Что первично: материя или разум?”».

Я подошел к миру религиозной мысли, попробовал понять русских философов — естественно, сразу не получилось. Это была совершенно другая вселенная, абсолютно чужая для меня, для моего воспитания, моего окружения.

У меня не было верующих знакомых: ни родственников, ни друзей, ни однокурсников. То есть приходилось идти по книжкам. И довольно скоро я понял, что это мир, который можно понять только изнутри. Человеку неверующему рассуждать о религии — это все равно, что слепому рассуждать об особенностях Рембрандта. И я понял, что не хочу ставить себя в глупое положение; раз уж профессионально я оказался связан именно с этой специальностью, все-таки должен попробовать войти внутрь. Я понял, что нечестно заниматься изучением религии, если ты сам никакой веры не имеешь. Веры-то в марксизм у меня не было точно. Но и никакой другой — тоже.

Кроме того, меня задели и даже обидели слова отца Сергия Булгакова о том, что неверующий человек, который занимается изучением чужой религии, похож на евнуха, который сторожит гарем. Обидно, но верно. И я решил попробовать войти в этот мир. Читая книги русских религиозных философов, я заметил, что они постоянно говорят о том, что религия — это мир опыта. И если у тебя этого опыта нет, хотя бы в малейшей степени, ты, изучая историю религии, ставишь себя в неловкое положение. В самом деле, мы же не станем доверять мнению глухого человека, если он вздумает написать диссертацию о музыке. В таком же положении и человек, не слышащий музыки небесных сфер. Что он может сказать о религии?

Я понял, что если хочу уважать себя, то должен сделать решительный шаг.

— Когда Вы впервые осознали, что верите во Христа не просто как в учителя нравственности, жившего 2000 лет назад, а как в Бога, от Которого зависит вся Ваша жизнь?

— Для меня это были два разных момента: сначала пришла вера во Христа как Бога (Творца, Спасителя, грядущего Судию), а уже потом — вера во Христа как Вседержителя, от Которого зависит моя жизнь здесь и сейчас.

Что касается первого, то это произошло, когда мне было 18 лет. В то время я «болел» «Братьями Карамазовыми»: более всего меня поразила легенда о Великом инквизиторе. В этой легенде для меня сошлись все те философские проблемы, о которых я тогда думал. Все, что тогда меня пугало в жизни, сконцентрировалось в словах Великого инквизитора. Я вдруг понял, что те искушения в пустыне, которые были предложены сатаной Христу,— это предельный, точный и емкий выбор. И поэтому согласился с той характеристикой, которую Достоевский дал этому евангельскому персонажу: «дух сверхчеловечески умный и злобный».

Так сначала я признал существование сатаны, ну а затем последовал логический вывод: если Христос смог отвергнуть эти искушения, значит, Он тоже сверхчеловечески умен, но добр. Пришло осознание Христа как Спасителя. Ощущение внутренней пустоты прошло, свет в окошке забрезжил.

Но пока это было только философским принятием Христа. Начать молиться было намного труднее, и это произошло несколько позже, а крестился я почти через год после этих событий. И даже будучи крещенным, я с большим трудом понуждал себя публично перекреститься в храме или поклониться вместе с бабушками, которые там стояли. Более того, спустя еще год после Крещения на какой-то марксистской лекции, когда лектор громил идеалистов, я с ужасом понял, что он говорит, фактически, про меня. Осознать то, что я стал идеалистом, было очень трудно, настолько глубокие корни пустила марксистская закваска в моем подсознании.

А отношение к Нему как к Вседержителю пришло уже позже. Своеобразие юношеской веры в том, что она ни о чем не просит, она просто радуется тому, что Бог есть. Еще нет болячек, нет каких-то безвыходных жизненных ситуаций и, следовательно, можно приходить к Богу не торгуясь, не выклянчивая «гуманитарную помощь». Поэтому впервые я начал относиться ко Христу не просто как к Творцу и грядущему Судье, а как ко Вседержителю, от Которого зависит моя жизнь здесь и сейчас, только тогда, когда начал молиться о том, чтобы Господь помог мне поступить в семинарию.

— А почему из всех религий Вы выбрали именно Православие?

— В свое время я решил для себя: если однажды я все же приду к выводу о том, что Бог есть, то не буду выдумывать никакой своей религии. Мне уже обрыдли все эти бесконечные ночные посиделки на кухнях и общагах, когда в прокуренной комнате со стаканом коньяка (водки, портвейна, пива) в руке ведутся дискуссии об Абсолюте. «Так, Андрюша, давай договоримся. Если ты однажды придешь к выводу, что Бог есть, я тебя очень прошу: не выдумывай ничего своего. Понимаешь, если Бог есть, то это означает, что ты не первый умница, который до этого додумался. История началась не с тебя. Ты не первый человек, идущий по этому пути. Присмотрись к опыту людей, которые шли по нему раньше и дальше тебя продвинулись». Любые попытки выдумать что-то свое, свою религию, мне казались верхом пошлости. Поэтому я с самого начала наложил на себя такое ограничение, что не имею права, не должен пошлить, не должен выдумывать что-то свое, а должен войти в традицию. Если уж христианство — то самое традиционное.

А почему именно христианство? — Так ведь к тому времени у меня уже были представления о других религиях и я уже понимал, что более высокого пути религиозной жизни и мысли нигде нет. Ни одна другая религия мира не кладет в свою основу формулу Бог есть любовь и не говорит в своем символе веры: «нас ради человек и нашего ради спасения».

— И как это решение переросло в действие?

— Помню, это решение я принял под воздействием чувства… зависти. Мой ближайший друг — студент истфака — все же крестился (у староверов). Он был настолько счастлив, что я решил: «Хватит баловаться философией, жонглировать умными терминами и цитатами, надо решаться». Это был май, и я решил: «И я либо к осени крещусь, либо никогда». При чем тут была осень, мне и самому до сих пор непонятно. Но в те дни для меня значимой стала песня Владимира Высоцкого: «Мой друг уехал в Магадан… Снимите шляпу».

Конечно, обычная студенческая суета занесла своей пылью ту ясную решимость. И только в предпоследний день осени — 29 ноября — я был разбужен мыслью: «Ты же что-то обещал сделать!». И побежал искать храм для того, чтобы более не откладывать. В каком-то смысле я испугался себя самого, своей нерешительности и решил с нею покончить.

Тогда в голове у меня вертелись строки Пастернака: «Жизни ль мне хотелось слаще? — Нет, неправда: я хотел только вырваться из чащи полуслов и полудел!»…

Спустя годы я услышал точную формулу этой своей мотивации со стороны. Я уже был в аспирантуре. И вот наш сектор современной зарубежной философии празднует масленицу дома у моего научного куратора Тамары Кузьминой. Сидим на кухне и ведем вековечную русско-интеллигентскую дискуссию на тему «Что такое мещанство». А в гостях у Тамары Андреевны в тот день оказался ее давний друг, былой однокурсник. Вот только он по окончании университета решил не иметь вообще ничего общего со советской идеологией и всю жизнь так и проработал Калуге истопником. Но интерес к миру книг он не потерял. Так и в тот вечер — пока все сгрудились на кухне и спорили, он ходил по квартире, выискивая на книжных полках новинки. И вот, отобрав что-то интересное для себя, со стопкой книг он заходит на кухню. И хозяйка его с ходу включает в разговор: «Ну, скажи, что такое мещанин?!». Ответ был дан без секунды раздумий, слету: «Как что? Мещанин — это человек, у которого бытие определяет сознание!» .

Мне же хотелось, чтобы мое сознание дало мне новый опыт бытия…

С этой жаждой я и пришел ко Крещению. Сам день моего Крещения был довольно необычным. Я не могу сказать, что уверовал и потому пошел креститься. Ровно наоборот: я пошел креститься для того, чтобы уверовать, то есть я ощущал потребность сделать шаг, который вырвал бы меня из привычной колеи жизни; надо было пойти посмотреть, ворваться туда, в Церковь. Может быть, потом я что-то пойму. До некоторой степени это был философский эксперимент, поставленный на себе,— но он увенчался совершенно невероятным успехом.

У Бога Свои планы о нас: в день Крещения благодать Христова коснулась сердца — и с этого дня стало понятно, о чем слова Евангелия: Царство Божие внутри вас . После этого мне действительно стало изнутри понятно многое из того, что говорится в Священном Писании, у святых отцов. Я всем существом ощутил, что чудо произошло. Это Таинство, а не просто омовение в купели.

— Когда же Вы крестились?

— Это произошло в 1982 году. Я был студентом четвертого курса.

— А где Вы крестились?

— В Москве, в храме Иоанна Предтечи. Причем искал храм, который был бы максимально далек от моего дома и университета,— с тем, чтобы никаких случайных знакомых не было, чтобы никто не «настучал». Если узнают в университете — выгонят, у родителей будут неприятности из-за меня... И за это я себя сейчac очень корю: в том храме, где крестился, теперь я и служу. Полтора часа в одну сторону, полтора — в другую… Так что нередко по дороге я говорю себе: «Что ж ты, мерзавец, таким трусом был?!». Первые полгода я стоял на службе, оглядываясь на каждый стук входной двери: вдруг кто знакомый вошел… Так и дрожал, пока однажды не ушами, а сердцем не yслышал на водосвятном молебне прокимен, в котором возглашалась строчка из псалма: Господь просвещение мое и спacитель мой, кого убоюся? . И я подумал: «Господи, кого же я боюсь?». И после этого страх как рукой сняло.

— А как же происходило или что произошло при Крещении?

— Вдали от своего дома я знал только один действующий храм — на Ваганьковском кладбище (был там на похоронах Высоцкого). Поехал туда — но храм был закрыт. Я был просто оглушен, земля ушла из-под ног. В таком потерянном состоянии я просто пошел бесцельно бродить по городу. И вдруг в конце Большевистского переулка увидел храм. Побрел к нему безо всякой надежды (ибо трудно было представить, чтоб в одном районе Москвы было два действующих храма). К моему радостному изумлению, храм оказался действующим и даже еще не был закрыт по окончании утренней службы.

Я успел проскользнуть в дверь. Обращаюсь за свечной ящик: хочу, мол, креститься. Бабушка, стоящая там, начинает меня отговаривать: «Ты лучше завтра приходи, завтра хороший батюшка служить будет!». По-своему эта бабушка была права. Священник, который должен был служить завтра, и в самом деле потом стал моим духовным наставником. Но тогда я возмутился: «Какая разница, какой священник! Я не к священнику пришел, а к Богу! И мне нужно креститься именно сегодня!». В общем, денег с меня за крестины не взяли, бабушка эта даже крестик подарила.

Вышел из алтаря отец Александр Мещеряков и повел меня в крестилку. Крестил он весело, без назиданий и пояснений, с прибаутками. Соответственно, и у меня не было никакого «медитативного» настроя.

А затем он ввел меня в алтарь (это называется «чин воцерковления»). Первое мое впечатление от алтаря — чайник. Даже мелькнула мысль: «Теперь я знаю, зачем в церкви иконостас: чтобы за ним прятаться во время службы и чаи гонять» (как наши лаборантки на кафедре).

В алтаре, вдали от посторонних глаз, священник начал меня расспрашивать — кто, откуда… Узнав же, где я учусь, и вдоволь посмеявшись, сказал: «Не смей бросать учебу. Ты должен окончить университет».

Так что по крайней мере этот, самый первый священнический совет в моей церковной жизни я точно исполнил. И, кстати, он мне много помог, потому что потом у меня неоднократно возникало желание бросить университет и «убежать в леса».

А в целом все было вполне обычно и обыденно. И только когда я вышел из храма и вошел в метро — там и произошел тот сдвиг в душе, ради которого я и искал Крещения… Потом я узнал, что такое бывает нередко: человеку дается пережить благодатность Таинства не в минуту его совершения, а потом. В моем случае мудрость Промысла была в том, что если бы это переживание пришло в храме — его потом было бы легче украсть. Потом шальная мыслишка подсказала бы атеистической части меня: «Ну, это же было в храме — необычная обстановка, твой собственный настрой, в итоге и родилось это самовнушение» . Но что для москвича может быть более привычно и обыденно, чем метро? И настроя уже ищущего не было. Я просто возвращался в университет… И был «настигнут радостью».

— А что в университете?

— В университете я попал прямиком на третью пару — спецкурс «Несовместимость современного естествознания и религии». Профессор скучно зачитывает свою лекцию для маленькой группы — нас человек семь было на этом спецкурсе. А меня распирает от счастья — я не могу не улыбаться. Он косится на меня и в конце концов спрашивает: «Кураев, что Вы все время смеетесь?». А я как представлю, что с ним будет, если я ему скажу, отчего я сегодня смеюсь,— так мне вообще хохотать хочется…

А в последующие месяцы это даже вошло в поговорку на нашем курсе —«счастливый, как Кураев».

— Обычно люди приходят к вере, ко Крещению после какого-то жизненного переворота, трагедии, горя или удивительного события. У Вас, насколько я понимаю, было по-другому?

— Дело в том, что свой путь в Церковь я могу описать двояко. Я могу несколько часов подробно рассказывать, что происходило,— и в итоге получится впечатление, что это был логичный путь, который иначе и не мог завершиться. Но сердцем я помню и знаю, что это не так. Потому что каждый новый импульс: открытие, какая-то встреча, слово — тут же заглушался. И потом снова были недели и месяцы пустоты, обычные студенческие тусовки, после которых опять происходило что-нибудь. Правдивее будет сказать так: Господь взял и привел.

Ну, а затем были непростые годы, когда надо было силком втаскивать себя в Церковь, заставлять себя, понуждать к пониманию Писания, к согласию со всем учением церковным.

— А как же родители — они разве были к такому готовы?

— Никто готов не был. Я крестился и полгода от родных это скрывал. Говорил, что иду на дискотеку, а сам шел в храм. Я понимал, что правда для них будет слишком болезненна, потому что у них были свои представления о том, какую я должен был делать карьеру.

— Когда родители узнали о Вашем крещении, состоялся, наверно, нелицеприятный разговор?

— Родители обо всем узнали случайно. Вернулись с дачи домой раньше времени. Я был как раз на службе, а дома оставил неспрятанными молитвослов и иконки.

Слезы были. Последовало объяснение. Но опять же не мировоззренческое: «Мы тебе сейчас докажем, что Бога нет». А скорее попытки объяснить мне, что это плохо для моей судьбы, карьеры. С чем я в общем-то соглашался, но не видел в этом повода для отречения от обретенной веры.

Но мне удалось убедить родителей, что я не собираюсь убегать «в леса» и бросать университет. Уже через пару дней отец сказал мне: «Знаешь, а я все же рад, что ты крестился… теперь в твоих руках ключ от всей европейской культуры…».

Через некоторое время отец даже сказал мне: «Раз так, может быть, тебе будет проще, если ты поступишь в аспирантуру и не будешь после университета отрабатывать как преподаватель атеизма».

Отец посоветовал мне поступить в аспирантуру в институт философии и поменять специализацию – на историю философии. Он сказал: «У тебя еще будет некоторое время – резерв для размышлений, выбора».

Это был действительно правильный совет. И так мы вместе какое-то время строили мою судьбу.

Ну а еще в тот период я использовал такой прием: старался приглашать домой как можно больше православных людей. Но при этом не афишировал их православность.

Приходит к нам какая-нибудь девочка, скажем, студентка или аспирантка знакомая. Родители, конечно, очень рады, что наконец Андрюша за ум взялся, по девочкам начал ходить. Мать, понятно, тут и кофе нальет, и тортика нарежет. Сидим, ведем светскую беседу. И вдруг эта, допустим, Леночка встает и говорит: «Ой, Андрюш, пора! А то мы на всенощное бдение опоздаем».

Или приходит в гости парень, умный очкарик. Я объясняю: «Вот мой друг по университету, аспирант». Все нормально. И тут он начинает что-нибудь такое говорить на религиозно-философскую тему, что становится понятно: он православный.

Несколько случаев было еще более замечательных, когда люди, которых уважали мои родители, люди их поколения, вдруг расшифровывались в моем присутствии. Оказывается, у них тоже есть вера.

Важно показать дорогим для нас взрослым людям, что мир Церкви – это не мир фанатиков, и он не ограничивается нами. Потому что к нам у них может быть свое отношение, своя аллергия. Нет пророка в своем отечестве.

А пусть они посмотрят на тех, кого считают вполне достойными уважения, подражания. И увидят: есть люди, которые серьезно относятся к Православию. Не те, кто просто свечки перед иконами ставит или так, к слову, вспоминает о Боге. А те, кто всерьез разрешает своей вере влиять на свою судьбу. Вот с такими людьми знакомьте побольше родителей – хотя бы через их интервью и книги.

Самое интересное было, когда я спустя пару лет объявил родителям, что ухожу в семинарию. Опять начались слезы и объяснения. И тут родители сообразили: «Надо найти человека, который был бы для Андрюши авторитетен, раз он нас не слушает». И вспомнили: когда я был еще школьником, у меня был хороший репетитор по литературе – доцент МГУ Вячеслав Андрианович Грихин.

Родители говорят: «Давай к нему съездим, ты же его ценишь, любишь. Пусть он тебя наставит».

Приехали. За чаепитием обсуждаем новости семейной жизни. И вдруг моя мать переходит к главному: «Вячеслав Андрианович, вы знаете, у нас беда. Андрюша вот что надумал – в семинарию поступать!»

Вячеслав Андрианович минуточку помолчал, потом тяжко вздохнул и говорит: «Ну что я могу сказать, Андрей? Дай Бог, чтобы у тебя получилось то, о чем я сам мечтал всю жизнь, но так и не решился сделать!»

Дальше – немая сцена в стиле гоголевского «Ревизора».

Таких открытий, надо сказать, мне потом предстояло немало. Люди, о вере которых и подозревать было невозможно, оказывались верующими. Как-то, уже будучи аспирантом, я попал на съезд молодых ученых. Там блистал Генрих Батищев — в те времена известный советский философ, немного диссидентствующий и поэтому, в частности, довольно чтимый молодежью. Он хорошо говорил, но одна странность царапала слух. Я не удержался — и после лекции подошел к Батищеву: «Знаете, Генрих Степанович, я просто не могу понять Вашей логики: почему в каждой фразе у Вас звучит “космос ждет”, “космос заповедует”. Нельзя о космосе так говорить. Если слово космос заменить словом Бог, тогда это станет понятным... А просто от космоса нечего ждать — это же какое-то безличностное бытие». Батищев вдруг стал озираться, потом отвел меня в сторону: «Андрей, Вы все правильно поняли. Только знаете, это благословение моего духовника, чтобы я слово “Бог” в своих речах не употреблял».

— Ваши родители не пострадали за сына?

— Пока я доучивался в университете и в аспирантуре — нет. Но едва только я перешел на работу в семинарию — мои повороты коснулись и судьбы отца. У него как раз тогда была перспектива поехать на работу в Париж, в ЮНЕСКО. Он был референтом академика Федосеева — ведущего идеолога советской поры; отцовская должность называлась «ученый секретарь секции общественных наук Президиума Академии наук СССР». Но как только я подал документы в семинарию, сразу же соответствующая информация появилась в ЦК, оттуда — Федосееву. И отцу предложили «уйти по-хорошему» — самому написать заявление об уходе. И Париж, конечно, отменился. А Федосеев еще звонил в минобороны, требуя, чтобы меня срочно призвали в армию. К счастью, там оказались здравомыслящие люди. Я ведь по окончании МГУ был уже лейтенантом, по военной специальности числился замполитом… Советской армии такие замполиты были совсем не нужны.

— Отец сильно переживал? Ваши отношения из-за этого не испортились?

— У меня хороший отец, бывший детдомовец. В нашей семье карьеристов не было.

- А как – уже через вас – строились отношения родителей с вашим Богом?

- Я дома почти не миссионерствовал. Конечно, вел «развращающую идеологическую работу» с младшим братом. Благо, он был в подростковом возрасте, когда человек начинает искать свой путь, самого себя. И тут наш союз (союз со старшим братом) был для него психологически интереснее, чем с родителями. Это была наша тайна. Через 4 года и тоже втайне от родителей и он крестился.

- На сколько лет брат моложе вас?

-На семь. У него сложилась вполне церковная семья, девочку он нашел православную. И теперь уже его маленькие дочки миссионерствуют среди моих родителей.

А что касается родителей, то у них воинствующего атеизма и богоборчества никогда не было. Я думаю, нормальное родительское чувство сработало: раз наш сын отождествляет себя с Церковью, а мы себя отождествляем с ним, то это наша Церковь.

Сказать, что дело дошло до Причастия, я пока не могу. Но, по крайней мере, квартира была освящена – и родители при этом молились. В храм их иногда удается водить, или мать сама ходит.

У меня проблема в том, что отец давно ослеп. И, с одной стороны, он не может самостоятельно передвигаться. С другой, у него ограничен доступ к новой информации, что для гуманитарного ученого, философа очень тяжело. Он ослеп как раз тогда, когда начались перемены, потоки новой информации. А получается, что они идут мимо него.

— А в университете совсем не догадывались о перемене в Вашей жизни?

— К счастью, в те годы техника сдачи экзаменов по идеологическим предметам была хорошо отработана. Свою позицию можно было маскировать фразами типа: «Маркс говорил об этом так» или: «С точки зрения диамата, дело обстоит так». А о том, что думаю лично я, преподаватели не спрашивали.

Не могу сказать, что перемена во мне осталась незамеченной на кафедре, но преподаватели проявили достаточную тактичность и не поднимали этот вопрос.

Относились ко мне хорошо. На четвертом курсе я не успел написать курсовую — так мне поставили пятерку даже не глядя в нее — просто взяв с меня обещание, что до конца сессии я ее принесу. Это меня растормозило (или расхолодило). И дипломную работу я писал тоже скорее для себя, чем в расчете на чей-то посторонний взгляд. И ошибся — потому что дипломы как раз читают.

В результате через день после того, как я сдал дипломную работу, мне звонит мой научный руководитель и говорит: «Что Вы написали? Это харизматический трактат или диплом по кафедре научного атеизма?!».

Пришлось срочно переделывать. А как раз наступает Страстная седмица — надо ежедневно быть в храме, а тут этот немилый сердцу диплом… Руководитель торопит, и я в сердцах говорю ему: «Ну, не успеваю я! Какая переработка, если сейчас Страстная идет!». Брякнул — и замер… Ответ прозвучал более чем спокойно: «А я в Вашем возрасте успевал все: и работу сделать, и в храм сходить!».

Единственно только при защите диплома мне было сказано председателем кафедральной комиссии: «Мы даем Вам рекомендацию в аспирантуру, но учтите, Андрей Вячеславович: в Институте философии тоже бывают чистки!».

А через полтора месяца, за час до вручения диплома научный руководитель отвел меня в сторонку и сказал: «У нас есть информация, что Вы бываете в Троице-Сергиевой Лавре, общаетесь с преподавателями и семинаристами и у Вас там есть духовник. Это, конечно, Ваше дело, но у кафедры есть просьба к Вам: не поступайте в семинарию!».

Посещение Лавры и общение с преподавателями я признал, объяснив это необходимостью «полевых социологических исследований». О духовнике честно сказал: «Никакого духовника там у меня нет» (это было честно, потому что духовник у меня был в Москве). И обещал, что сейчас поступать в семинарию не буду (в моих планах это было сделать только через год).

— А на какую тему была Ваша дипломная работа в МГУ?

— Диплом у меня был по философии Франка и Хайдеггера, ну, с надлежащими прибамбасами и «выводами» о том, что их построения радикально антимарксистские и вообще не материалистические.

— И как складывалась Ваша дальнейшая жизнь?

— Понятное дело, что оставаться преподавателем в университете я не мог (хотя и было предложение — не с моей кафедры, а с кафедры эстетики), потому что это означало бы врать: врать студентам, врать на кафедре... Надо было уходить из университета и искать аспирантуру на стороне.

Вопреки слухам, чт!о распускают про меня рериховцы, я никогда не преподавал ни «научный атеизм», ни вообще марксизм-ленинизм. Именно ради того, чтобы устранить от себя такую необходимость, я отказался от преподавания и от вступления в КПСС.

На кафедре атеизма я учился не критиковать религию, а защищать ее от атеистического напора — ибо уже в самом начале учебы на этой кафедре начал отождествлять себя с той стороной, на которую атеисты нападали.

Рериховцы в каждой своей антикураевской публикации твердят, что Кураев — прожженный карьерист. Он якобы вовремя понял, что атеистическая система рушится, и поэтому быстренько начал делать себе карьеру в Православии.

Но ни одной атеистической лекции я в жизни не читал (свидетелей противоположного прошу откликнуться). Да, в комитете комсомола я отвечал за атеистическую работу. Но честно признаюсь, что это направление я завалил. Единственное «комсомольское дело», которое я сделал — это организовал для одного ПТУ, над которым шефствовал университет, концерт рок-группы «Воскресенье» (сегодня это кажется мне уже символичным).

Да, а уже для студентов кафедры атеизма я организовал посещения Музея древнерусского искусства (об этом может рассказать отец Александр Салтыков) и иконописного зала Третьяковской галереи. Там экскурсовод меня напугал, а моих коллег насмешил тем, что, показывая на икону святителя Николая Чудотворца, сказала: «Посмотрите на этот лик. Эта икона замечательна тем, что в ней мы впервые видим лицо типичного русака, а не грека. Вот у этого юноши (она показала на меня) в старости точно такое лицо будет!». Штирлиц был на грани провала…

Вновь напомню: в Церковь я пришел еще в 1982 году. «Перестройкой» тогда и не пахло. Сегодня это со стороны кажется «перетеканием из одной идеологии в другую, где для него открылись карьерные перспективы» .

Впрочем, рериховцы воспитаны в таком презрении к людям, что им в голову не приходит, что кто-то может быть с ними не согласен из мировоззренческих, нравственных, научных, а не из «корыстно-карьерных» побуждений. Эта их фантазма о моем карьеризме немало говорит о самих рериховцах. Один из признаков тоталитарности сознания — это неспособность понять, что человек может искренне меняться. Равно как и неспособность понять, что твой оппонент может быть не согласен с тобой по велению своего разума и совести. Рериховцы же все время считают, что их враги или подкуплены кем-то, или одержимы темными духами. А это уже опасно. Это признак тоталитарного мышления — когда твоя позиция кажется тебе единственно нормальной. Если такие люди дорвутся до серьезной власти, мало никому не покажется.

— И куда шел Ваш путь после университета?

— В Институт философии Академии наук. В те времена нужно было обязательно куда-то трудоустраиваться после университета, работать по специальности — «отработка диплома». И чтобы избежать преподавания «марксистско-ленинской философии», я поступил в аспирантуру Института философии. В аспирантуре я оказался по совету своего отца. Ведь там идейных требований, по большому счету, уже никаких. Спокойно учишься, осматриваешься, а потом…

Дело в том, что еще на четвертом курсе МГУ, через полгода после Крещения я очень твердо ощущал, что мой путь — это путь в семинарию.

И вообще о семинарии я впервые услышал на лекциях по научному атеизму. В этом было что-то мистическое. На кафедре (еще на третьем курсе) был закрытый спецкурс «Русская Православная Церковь сегодня». Читал Варичев — сотрудник Совета по делам религий. И он более подробно, чем это обычно делается, рассказывал о структуре Патриархии: какие там существуют отделы, сколько всего семинарий. И просто давал статистику: сколько студентов, сколько преподавателей, сколько из них в звании доцента, сколько профессоров и так далее. Он давал сухие цифры, но когда он их называл, меня вдруг пронзило глубочайшее ощущение, что я должен быть там. Странно: мне называют число профессоров в Академии, а я — студент-безбожник с кафедры атеизма! — вдруг ощущаю, что должен быть среди них. Я был тогда совершенно неверующим человеком. А на уровне рациональном (уже на переменке) это отрефлексировалось так: «Счастливые люди! Они могут говорить о том, во что они действительно верят, и они не обязаны цитировать Ленина на каждой лекции». Я им такой белой завистью тогда позавидовал.

Это было такое «дежавю» наоборот: вижу настоящую картинку и четко понимаю, что она будет в моем будущем. На другой лекции преподаватель зачитывает чей-то мемуар о посещении семинарии и произносит: «По лестнице сбегала стайка семинаристов». И я вдруг тоже отчетливо ощущаю: это из моей жизни, это про меня…

Потом это «дежавю» начало облекаться плотью. Помню первый свой вход в семинарию. Я приехал с рекомендательным письмом от калязинского батюшки (ныне отец Леонид Черняк, духовник Минской духовной семинарии), у которого говел перед этим Великим постом. Письмо было адресовано доценту Академии Виталию Кирилловичу Антонику (ныне профессору Минской Духовной Академии).

Знакомимся. Расспрашивает обо мне. Узнав, где я учусь, Виталий Кириллович вдруг говорит: «Вот и хорошо. Значит, оканчивай университет, приходи к нам, будешь вместо меня “Основное богословие” вести. Я-то по светскому образованию биолог, мне эта философия не то чтобы очень интересна!».

Я обомлел. Как-то трудно было себе представить, чтобы в светском вузе преподаватель сказал студенту: «Учись, а как только доучишься, я тебе свое место оставлю»…

Это сегодня может казаться странным, но в семинарию я шел без мечты о священстве (она представлялась слишком дерзкой для меня — как можно дерзать на такую мечту!). У меня не было совершенно никакого плана о том, что будет со мной по ту сторону семинарии, как я буду дальше жить в Церкви. Настроение было одно: «Хоть хворостиной — да в церковной ограде торчать!». Семинария мне была дорога не как путь к священству, а как возможность пожить в Лавре, как возможность молиться, не прячась ни от кого. Семинария и Церковь для меня были тогда одним и тем же: поступление в нее означало просто попадание под благодатный покров Церкви. И все. Больше мне ничего не надо — только быть там…

В годы, предшествующие поступлению в семинарию, каждый раз прошение из ектении «И весь живот наш Христу Богу предадим» я так переводил с церковнославянского на русский: «Господи, помоги мне поступить в семинарию!».

Было бы просто нечестно остановиться на полдороге. Если уж я пришел к вере и не могу молчать о ней (и действительно не молчал: своим друзьям в университете я открыто об этом говорил) — то надо обрести право на этот разговор. Как Алеша Карамазов в свое время решил: «Сказано: раздай все и иди за Мной . И Алеша подумал: не могу я вместо всего отдать пять копеек, а вместо иди за Мной ходить лишь к обедне».

Очень резанула меня тогда строчка Арсения Тарковского: «Быть может, идиотство — сполна платить судьбой за паспортное сходство строки с самим собой». Но я остро ощущал: за право говорить о Евангелии надо именно «платить судьбой», и не меньше.

Такова была плата за богословское образование в советские времена. В «домашних условиях» богословское образование получить было нельзя из-за отсутствия книг. Значит, в семинарию юноша приходил, еще не зная вполне веры Церкви. Но за эту еще неведомую ему веру он уже готов был расплачиваться судьбой. Если такой решимости в нем не было — богословский мир оставался для него закрытым. На пороге семинарии требовалась решимость, согласие с верой Церкви, а не ее глубокое понимание. По сути любой неофит должен ответить на один вопрос: «Веруешь ли ты, что глокие куздры штеко курдячат бокрят? — Ей, честный отче, верую так и исповедую, и анафематствую трижды всех тех, кто верует иначе!».

Теперь я могу сказать, отчего я не люблю рассказывать о своем приходе к вере ни журналистам, ни в аудиториях. Я говорю о самом дорогом для себя, а как показывает опыт, это, увы, перевирается и профанируется как угодно. Например, корреспондентка «Московской правды» Т. Суворова 16 июня 1989 года опубликовала интервью со мной (наверно, это было мое первое интервью). В ее передаче мотив моего перехода в семинарию выглядит так: «...Потом возникло желание почитать богословскую литературу. После окончания МГУ я подал документы в духовную семинарию». Да упаси Господь наши семинарии от студентов, идущих туда из желания «почитать богословскую литературу»! — а не из желания всей жизнью служить Богу и Церкви.

Но сразу после университета уйти в семинарию мне бы не удалось: во всех анкетах красовалась «кафедра атеизма» в качестве последнего места работы, да еще «красный диплом» МГУ. Если бы я шел в семинарию прямо с кафедры атеизма, то путь мне перекрыли бы сразу. Сама же семинария испугалась бы скандала. Другое дело, если бы меня выгнали из аспирантуры… Получилось бы, что я неудачник, двоечник. Вот с этим советская власть уже смогла бы смириться. Поэтому я поступил в аспирантуру — с намерением проучиться там лишь год, без защиты диссертации. Защищаться было нельзя. К тому времени я уже достаточно хорошо знал схему церковно-государственных отношений и прекрасно понимал, что поступить в семинарию я могу только чудом. Потому что людей с высшим образованием туда не очень-то пускали, москвичей тем более, а с кафедры атеизма, так и говорить нечего. А если я еще ухитрюсь защититься... Кандидата идеологических наук никто не пустит.

А в аспирантуре Института философии я уже не был связан с атеизмом, название моего сектора было: «сектор современной зарубежной философии». И власти уже привыкли, что кто современной зарубежной философией занимается, тот марксистом перестает быть.

Когда же прошел год и можно было в анкетах писать, что я не из университета, а из этой аспирантуры, тогда и пошел в семинарию.

— Уже без проблем?

— Как сказать. Ректор Академии и семинарии не мог своей властью принять преподавателя на работу, не мог своей властью принять студента на учебу — все нужно было согласовывать с Советом по делам религий. Однако существовала «номенклатура» ректора Московской Духовной Академии, то есть те должности, на которые он мог назначать своей властью. Это было единственной свободной нишей в Церкви. Можно было взять сторожей, дворников, кочегаров храма — и это не нужно было согласовывать с властями. Вот почему церковные сторожа в те годы были самой образованной прослойкой Москвы. И владыка ректор — архиепископ Александр, нынешний Саратовский ,— взял меня вахтером.

Правда, посадил он меня не на проходной, а в своей приемной. По сути я на несколько месяцев стал его секретарем. Это был ясный жест: «Привыкайте, этот человек уже здесь, в семинарии, мы его не прячем, и я ему доверяю!». Это было в ноябре 1985 года.

Ну, а летом 86-го уже можно было поступать на учебу.

— Ходят разные анекдоты о Вашем поступлении, о загадочных буквах МДА...

— Это правда, было такое.

— А что именно?

— При поступлении в семинарию очередная рогатка состояла вот в чем. Естественно, я был членом комсомола, потому что в комсомол вступают в четырнадцать лет, а крестился я только в девятнадцать. Так вот, когда юноша поступал в семинарию в советское время, получалась такая апория. Дело в том, что власти играли с Церковью в кошки-мышки. Они не говорили прямо, что «мы хотим вас гноить»,— в 70–80-е годы так уже не говорили. Они делали вид, что они все делают в интересах Церкви. Вас душат, но ради вашего же здоровья.

И когда, к примеру, уполномоченный Совета по делам религий объясняет ректору, почему он не разрешает принять этого юношу, он находит какой-то благовидный, почти благочестивый предлог. Он говорит: «Видите, этот молодой человек — комсомолец. Вы понимаете, что комсомол — атеистическая организация. Ведь нехорошо, если в числе семинаристов окажется человек с двойной моралью, нечестный человек?». А если этот молодой человек уйдет из комсомола до поступления в семинарию, то уполномоченный скажет: «Комсомол — это советская структура. Получается, что он антисоветчик, да? Вам нужны антисоветчики? Вам нужны неприятности? Мало вам одного Якунина?».

Поэтому написать заявление: «Прошу не считать меня комсомольцем, потому что я уверовал» — означало расстаться с мечтой о семинарии. И я решил просто тихо уйти: забрать свою учетную карточку в райкоме, торжественно ее сжечь и таким образом исчезнуть из поля зрения комсомола. Вот, прихожу в райком, говорю:

— Вы знаете, ухожу я из аспирантуры Института философии, надо переводиться, поэтому дайте мне учетную карточку.

Мне говорят:

— А куда Вы переходите?

Говорю:

— Я в другой город уезжаю,— что было чистейшей правдой, ведь я из Москвы в Загорск уезжал.

— Но если в другой город, то мы не можем Вам дать, потому что у нас есть специальные курьеры, которые специальной почтой перевозят учетные карточки и другие документы.

Я спросил что-то еще, а регистраторша говорит:

— Вот если бы Вы переходили в Москве, из одного райкома в другой — тогда мы бы дали документы Вам на руки.

Узнав об этом, я решил прийти на следующий день, когда по расписанию там должна была сидеть другая девушка. Прихожу и говорю:

— Вы знаете, я перехожу на другое место работы. Мне нужна учетная карточка.

Она говорит:

— Куда?

Я говорю первое, что пришло в голову:

— В Таганский райком.

Она говорит:

— Хорошо, вот Вам Ваша карточка, но мне нужно записать, куда Вы направляетесь, на учет какой комсомольской организации.

Этого я совершенно не ожидал, но вспомнил, что на Таганке находится Центральный дом атеизма. Думаю: «Раз есть Центральный, то, наверное, есть и Московский дом атеизма». И говорю:

— Московский дом атеизма.

Она по документам видит, что я по профессии идеолог-философ, так что все выходит логично. И начинает писать... В анкете же надо все коротко. И я говорю:

— Напишите сокращенно: МДА.

И она пишет: «МДА»…

Я думаю, последующие историки будут немало удивлены тем, что, согласно райкомовским документам, в начале 80-х годов в МДА (Московской Духовной Академии) существовала комсомольская организация...

— А КГБ Вас тревожил?

— Однажды (конечно, само не зная об этом) даже помог. Точнее, не он сам, а миф о его всевластии. Я только окончил университет. Лето. Из Лавры почти не вылезаю. И тут в Лавру приехала группа преподавателей и аспирантов с моей кафедры — сопровождая каких-то зарубежных «религиоведов». О том, что тогда произошло, я узнал только спустя годы. Они быстро заметили меня. Я же их в упор не видел — в самом буквальном смысле слова. В те годы, входя в храм, я снимал очки. И становился почти слепым — чтобы ничто не отвлекало от молитвы. Силуэты людей при моих «минус пяти» видел, а лиц — нет. Вот и в то утро. Сначала я стою в Успенском соборе на литургии, затем иду к мощам преподобного Сергия в Троицкий собор, потом в надкладезную часовню за святой водой… И университетская группа все время ошалело переходила следом за мной — удивляясь и тому, что я все делаю «как положено», и тому, что никак не реагирую на их присутствие. И в конце концов они решили: «Не зря он не реагирует на нас; наверно, он тут по специальному заданию, и мы не должны его расшифровывать». Так, сочтя меня за засланца КГБ, они тихо удалились, не поднимая скандала.

— А Вы чем-то КГБ помогали?

— Был один эпизод, когда я, наверно, помогал Комитету, сам, впрочем, тоже не зная этого. Это было весной 1982 года, еще за полгода до моего крещения. Нас, студентов, специализирующихся на атеизме, пригласил завкафедрой и сказал, что горком комсомола проводит социологическое исследование религиозности молодежи. Поэтому нам поручается провести полевые социологические исследования методом прямого наблюдения. Мы должны по воскресеньям ходить в московские храмы и затем заполнять анкеты. Храмы были определены близлежащие к МГУ: Троицкий на Воробьевых горах, Новодевичий монастырь, Николы в Кузнецах, Николы в Хамовниках и Иоанна Воина (кстати, потом, помня об этом и боясь новых поколений «социологов», я специально избегал этих храмов до своего поступления в семинарию). Мы должны были прийти к проповеди, узнать имя проповедующего священника, перенести его проповедь в анкету (по пунктам: к кому обращался, было ли специальное обращение к молодежи, цитировал ли только Библию и отцов Церкви или же и светскую прессу и литературу, к чему призывал). Надо было на глазок указать число прихожан, из них молодых, и, если сможем опознать,— отметить, встречали ли мы там лица, знакомые по университету (имен называть не требовали — иначе это слишком откровенно стало бы доносом)…

Поначалу я не мог отличить чтение Евангелия от проповеди. Пробовал расспросить прихожан — когда будет проповедь и кто ее произносит — и удивлялся недружелюбной реакции прихожан, которые предпочитали не сообщать никакой информации странно любопытствующему незнакомцу. Проповеди меня никак не впечатлили: гладко-округлые, они не оставили никакого следа в памяти (хотя, казалось бы, первая услышанная живьем проповедь могла бы оставить хоть какой-то след).

Никакой «политики» не было, конечно, ни в проповедях, ни тем более в моих отчетах о них, но цифры я безбожно фальсифицировал. «Назло советской власти» я преувеличивал число прихожан, особенно молодых, и уверял, что священники совершенно спокойно сочетают знание святых отцов и светской культуры (как классической, так и современной). Вот, мол, официальная пропаганда твердит о кризисе религии, об умирании Церкви, о том, что вера — это удел пенсионеров, а я вам напишу, что молодежи в храмах много! Мне тогда казалось, что таким путем я хоть немного смогу помочь гонимой Церкви, опровергнув слухи о ее «отсталости»…

Спустя год я уже понял, что все было наоборот: ведь с точки зрения власти сообщение о том, что в таком-то именно храме много молодежи, было «сигналом». Причем сигналом не к пересмотру идеологии самой власти, а к тому, чтобы приложить свои «меры воздействия» к не в меру активному священнику.

Но факт есть факт: первые адреса московских действующих храмов я узнал, исполняя поручение горкома комсомола…

— Но ведь не всегда КГБ прятался за подставными лицами и организациями.

— Первый звонок в мою дверь прозвучал через два дня после того, как я подал документы в семинарию. На пороге стоял человек и протягивал красную корочку: «Я капитан такой-то». В квартиру я его не пустил, говорил на лестничной площадке... И началось многолетнее ломание, которое (мы потом с друзьями сверили) обычно шло по вполне определенной схеме.

Разговор, как правило, начинался с лести. «Вы такой талантливый человек. У Вас и в миру есть все возможности. Куда Вы идете? Я вот Вам расскажу, этой весной был в семинарии жуткий случай: представляете, один преподаватель, монах-архимандрит, не буду называть его имени, пригласил к себе в келию семинариста якобы именины отпраздновать, споил коньяком и изнасиловал». Слава Богу, что я до поступления уже год проработал в семинарии вахтером, поэтому знал, что все это вранье. А на другого этот рассказ вполне мог произвести впечатление. Даже на встречах со своими «подопытными» КГБ занимался распространением клеветы на Церковь и церковных людей. Потом в ход пускается следующее.

«Андрей Вячеславович,— называет гость меня по отчеству,— я Вам должен сказать честно: кое-кто не хочет, чтобы Вы поступили в семинарию. В Загорском исполкоме почему-то очень косо на это смотрят. Но, знаете,— продолжает чекист,— мы готовы все уладить, помочь Вам. Однако у нас должны быть на то серьезные аргументы, что Вы не антисоветчик и честный человек; ну, подумаешь, верующий, с кем не бывает... Знаете что? Давайте еще paз встретимся, поговорим, все обсудим... Вы не могли бы зайти к нам в Загорске? — и оставляет свой телефон.— Спросите Александра Николаевича».

И я оказываюсь перед выбором. Вернуться в мир я уже не могу, там я со всем порвал, на работу меня тем более не возьмут. А главное — мечта служить Церкви, к которой я шел уже несколько лет. Или какой-то ни к чему не обязывающий звонок... Сдаю экзамены и поступаю, прекрасно понимая, что это зависело вовсе не от того, как я их сдам. Все поступающие проходили сквозь сито КГБ и Совета по делам религий.

— Вы позвонили ему?

— Да. Разговор вроде бы ни к чему не обязывает. «Как себя чувствуете? Все нормально? Как кормят? Не устаете? Ну и слава Богу. Всего доброго». Все.

В чем смысл такого разговора? Человек позвонил, и это главное. Это своего рода проба на «советскость», тест на определение: диссидент ты или нет. Я не был диссидентом, меня не прельщал этот путь. И брезгливости от контакта с органами власти я не испытывал. Контакт контактом. Главное — не переступать черты: «не стучать», не сообщать им информации, которая могла бы помочь им в травле других людей.

В 60–70-е годы таким собеседованиям и такой фильтрации подвергались практически все семинаристы. Я поступил в 1986 году. Тогда фильтрация стала уже выборочной: обращали внимание лишь на тех, кто подает надежды, кто кем-то в Церкви непременно станет, если не завтра, то послезавтра. Мой класс в семинарии был элитарным, в нем учились только люди с высшим образованием. С нашим-то классом они и «работали». Между прочим, в нашем классе мы друг от друга этих контактов не скрывали, и более того — предупреждали друг друга: «Сегодня меня вызывают в известное место. Если что-то случится, то я там». Когда возвращались со встречи, рассказывали, о чем шла речь, о ком спрашивали, предупреждали, над кем нависла опасность.

— А где проходили такие встречи?

— Приходило, например, извещение с почты о посылке, идешь за ней, а там человек в сером плаще. Иногда самым неприкрытым образом караулили у выхода из семинарии: «Следуйте за нами». Приводили в конспиративное место. Их было несколько: в гостинице, в загсе, в Государственном музее, который находился в Лавре. Последнее предназначалось исключительно для бесед с монахами, которые за пределы монастыря выходили редко.

Начинался разговор. События не форсировались, ведь система была рассчитана навечно, на всю человеческую жизнь. Они это знали, и мы — тоже. Сначала ничего не предлагали — просто «приручали». Они уже знали о нас все, даже больше, чем мы сами. Ясно было, что у них есть и хорошо разработанные методики психологической обработки. Первые фразы обязательно были «высокие»: «Мы так же, как и вы, хотим блага Православной Церкви». Осторожное касание политики. А затем — ни к чему не обязывающая болтовня. Какие-то пустяки, Но каждый раз добавляется по песчинке. Например, показывают фотографию кого-нибудь из моих сокурсников по семинарии и говорят: «Нам только что передали карточку, надо теперь узнать имя, вы не можете нам помочь?». Конечно, они и имя его знают, и уж тем более фамилию. Просто это делалось для того, чтобы хоть полную чепуху, хоть совершенный «пустячок», но человек сделал по их просьбе.

— Подписку требовали?

— До требования в моем случае дело не дошло, но уговоры были. Типа: «Ну, пожалейте меня, на меня мое начальство давит. Мы с Вами уже год встречаемся, а никаких результатов, я же должен чем-то отчитаться, хоть что-то начальству предъявить. А Вас это в общем-то ни к чему и не обяжет…». Подписки на сотрудничество я не давал. Самое серьезное «предложение», которое было сделано,— написать свои соображения о том, как улучшить... противопожарную безопасность здания семинарии. Это на самом деле была очередная «наживка» — просто надо было приучить человека к тому, что он им все время что-нибудь пишет.

— Но где вербовка, там и шантаж…

— Да, использовались и методы неприкрытого шантажа. Например, заводились у семинариста знакомые в городе. Его приглашали в гости, а это оказывалась специально оборудованная квартира. А дальше все, как в детективе. Подсыпают кое-что в рюмочку, человек впадает в беспамятство. А месяца через два ему показывают разные пикантные фотографии. Прием, кстати говоря, формально в органах запрещенный, но им пользовались в работе и с семинаристами, и с секретарями обкомов. Во всяком случае, однажды у меня возникло подозрение, что меня втягивают именно в такой сценарий,— и пришлось спешно убегать от одной знакомой…

— А просто сказать «нет» чекистам было нельзя?

— Открыто, по-моему, мало кто решался. Но можно было прибегнуть к разного рода уловкам типа «я потерял ваш телефон» или «я должен посоветоваться со своим духовником или с ректором». Последних, кстати, такого рода советы не смущали. Мы действительно с ними советовались, и никого это не удивляло. Один из нас, правда, поступил остроумнее всех: он предупредил чекистов, что во сне разговаривает. И, знаете, отстали...

— Но не все же беседы были формально-бессодержательными?

— Дальше чекисты предлагают давать какие-то отзывы. Сначала — об иностранцах. На это ведь легче согласиться: иностранцы приехали и уехали, говори и пиши что хочешь, никто от этого не пострадает. Но протокол составят: «Такой-то и такой-то по нашему заданию встречался с гражданином такой-то страны. Показывает то-то и то-то»... Но приходит день, когда надо «повязать» человека окончательно: сделать агентом и дать ему кличку. Мой Александр Николаевич мне так прямо и сказал: «Понимаете, я ведь отчитываюсь перед начальством, и я должен как-то называть Вас». Я предложил все-таки называть меня по фамилии и никакой клички не взял. Другие поступали иначе. Иногда давали клички и без ведома.

— И часто Вы встречались?

— Иногда удавалось избежать встреч на несколько месяцев. Но в конце концов я стал ощущать очень сильное давление. Все началось с моего выступления в Коломенском пединституте в феврале 1988-го. Тогда образовался поразительный разрыв между настроениями в обществе и тем, что происходило в церковно-государственных отношениях. Всюду — весна, но в религиозной политике все еще ледниковый период (перемены начались лишь летом 1988-го, во время празднования тысячелетия Крещения Руси). Сначала на этом зазоре «ожегся» нынешний патриарх Алексий. В конце 1985 года он написал письмо Горбачеву с предложением изменить партийно-государственную политику по отношению к Церкви. В итоге его сняли с поста управляющего делами Московской Патриархии (ключевой пост при больном и престарелом патриархе Пимене) и направили в провинцию — в Ленинград … На своем уровне и в свою меру пришлось и мне уколоться об этот же незаметный изгиб «перестроечной» политики.

Зал в Коломне был переполнен, студенты едва не на колоннах висли. Здесь же и вся профессура. Дискуссия была жаркой, но очень быстро стало понятно, что ход ее складывается в мою пользу... В принципе, всё, что знали коломенские преподаватели, знал и я, только в более свежем виде, как недавний выпускник кафедры атеизма. Зато они не знали многое из того, что уже знал я как человек, уже оканчивающий семинарию и просто живущий в Церкви. И, главное, на моей стороне была убежденность. Получился скандал. Неизвестный семинарист переспорил партийных пропагандистов . Вскоре вышло постановление Московского обкома партии «О неудовлетворительной постановке атеистического воспитания в Коломенском пединституте». И хотя во время дискуссии я не представлялся, фамилию не называл, меня «вычислили», и пошли неприятности.

— А какие могут быть неприятности у семинариста?

— В апреле 1988 года ЦК комсомола Белоруссии и республиканское телевидение устраивало в Гродно одно из первых в стране молодежных «ток-шоу». Организаторам хотелось, чтобы на нем были представлены молодые люди из «неформальных» организаций, в том числе и кто-нибудь из семинаристов. В общем — те, кто идут «неправильным путем» с точки зрения поколения отцов-коммунистов. Поскольку еще раньше у меня установились связи с белорусским журналистами — обратились ко мне. Я получаю официальный вызов (на бланке Госкомитета по ТВ), подтвержденный телеграммой митрополита Минского Филарета, иду с ним к ректору Академии, он, конечно, благословляет мой отъезд… Когда же через несколько дней я возвращаюсь в семинарию — меня там встречает новость: мне объявлен выговор «за самовольное оставление стен духовной школы». Я иду к тому проректору, чья подпись украшала этот документ (выговоры у нас вывешивались публично, на доске объявлений) и говорю:

— Чем я согрешил? Какая самоволка? Я ехал по приглашению митрополита, члена Синода. Моя поездка была согласована с ректором Академии.

В ответ мне говорят, что моя в вина в том, что я не написал прошение на имя этого проректора… Опять не соглашаюсь:

— Какое прошение? Я же не прошусь, а исполняю уже данное мне послушание!

Видя, что его доводы меня не убедили, проректор добавил:

— Ну, понимаешь, Андрей, ведь идет Великий пост. Это время не может обходиться без искушений…

Вот с той поры меня тошнит от преизобилия нашего церковного словесного «елея». Ему ведь КГБ велел меня приструнить, а он начал благочестивые турусы на колесах громоздить…

— А откуда Вы знаете, что это была инициатива КГБ?

— Так ведь спустя месяц другой проректор Академии намекнул мне, что все мои неприятности (а к тому времени кроме выговора, меня еще уволили из иподиаконов, а моим одноклассникам открыто говорили, что меня вот-вот отчислят из семинарии) из-за того, что «ты на диспуты всякие ездишь». Ведь был 1988 год, тысячелетие Крещения. Как Москву «чистили» перед Олимпиадой, так теперь «чистили» Лавру. Спустя всего лишь два года в «Московском комсомольце» были опубликованы фрагменты архива оперотряда МГУ, из которых следовало, что мои встречи не только с коломенскими, но и с московскими студентами не прошли незамеченными .

— И чем все разрешилось?

— Наверно, в конце концов все же решили не плодить диссидентов накануне празднования тысячелетия. Ведь много иностранцев приедет. А у меня к тому времени уже вышла первая богословская публикация — в самиздатском журнале «Выбор». Его издавали Виктор Аксючиц и Глеб Анищенко. Открытые и известные диссиденты... И хотя моя статья была под псевдонимом (Андрей Пригорин), наши контакты вполне могли быть замечены кем надо.

Так что семинарию мне дали окончить. Затем, летом — торжества. И перемена климата. Первая моя открытая статья в «Московских новостях» — в августе , затем — в «Вопросах философии» , первая публикация в церковной прессе … В конце концов за меня вступился ректор — архиепископ Александр. Очевидно, он смог договориться с органами, чтобы меня не выгнали, но просто послали учиться в духовную академию в Румынию. Компромисс состоял в том, что и советская молодежь оставалась в безопасности, и я — в Церкви.

Странное дело, но в Румынии меня никто не трогал. Лишь однажды один сотрудник советского посольства позволил себе намек на свою связь с органами — он упомянул такое обстоятельство моей биографии, о котором я ему точно не рассказывал. Значит — «наводил справки»…

Последняя моя встреча с ними была уже после возвращения, в августе 1991-го, дней за десять до путча. Был перенос мощей преподобного Серафима Саровского. На обратном пути в самолете ко мне подсел незнакомый «товарищ» и начал опять ту же «песню»: «Отец Андрей, мы давно хотим с Вами познакомиться. Не затруднит ли Вас позвонить в Москве вот по этому телефону...». Слава Богу, не пришлось...

— Не считаете ли Вы, что Ваш рассказ о работе КГБ среди священников подорвет доверие людей к Церкви?

— Я рассказал все это, потому что еще не уверен, что подобное повторяться не будет. Поэтому я хотел бы попросить всех, кому пришлось пройти через что-то подобное (особенно людей, служащих в Церкви), не молчать, но рассказывать, как именно работали с ними чекисты и как можно подобному противостоять.

А всем остальным я хотел бы в связи с тем, что сейчас пишется об отношениях высших церковных иерархов с КГБ, сказать следующее: если вы узн!аете, что члены коллегии минздрава назначались по согласованию с КГБ, вы ведь не перестанете ходить в поликлинику и не станете всех врачей считать «чекистами в белых халатах»? Но так же и с Церковью: если был грех на совести иерархов — это их забота.

Греха нет на Христе. И нет на священниках, которые никого не предавали. Если вы сейчас отвернетесь от Церкви — это будет посмертный триумф КГБ.

— Ну, мы слишком много говорим о том, что было за стенами семинарии. А что дала Вам учеба в ней?

— Много. Начиная от опыта жизни в общежитии и кончая тем, что семинария научила меня читать. Не смейтесь, это именно так. В светском университете учат прочитывать, пролистывать, пробегать, проходить… Там стремишься к скорочтению, учишься читать книги «по диагонали», улавливать «главную идею». А те дивные лекции по Ветхому Завету, что читали мне в первый год моей учебы в семинарии (лектор — протоиерей Владимир Иванов, сейчас служит в Берлине), были замечательны именно замедленностью своего сюжета. Библия разбиралась слово за словом, а не глава за главой.

Кроме того, советская школа учила на все былые века и их творения смотреть сверху вниз: «Гегель понял, да не допонял, Белинский шел, да не дошел». А тут перед тобой книга, о которой заведомо известно, что именно тебе надо дорасти до ее уровня, а не ее подвергать своей верхоглядной цензуре. Значит — учись понимать. Учись читать.

— Из Ваших однокурсников, друзей по семинарии кто-то еще стал заметен в церковной жизни?

— Ну, если совмещать все три названных Вами критерия: однокурсник, друг и последующее служение, имеющее более чем приходскую значимость, то я бы назвал четыре имени: Ростислав, архиепископ Томский; Юстиниан, епископ Тираспольский; Лонгин, епископ Саратовский; Марк, епископ Егорьевский. А вот профессоров-книжников из нашего кружка получилось неожиданно мало. По научно-педагогической стезе идет, пожалуй, лишь архимандрит Никон (Лысенко) — несколько лет он был заведующим кафедрой русской церковной истории в Санкт-Петербургской Академии.

— А почему «неожиданно»?

— Потому что наш курс был уникальным. Это набор 1985–1986 годов. Еще за несколько лет до этого принять сразу несколько десятков людей с высшим светским образованием было невозможно: советская власть такого не допустила бы. А уже через пару лет после этого вновь стало невозможно — поскольку пласт людей, уже имеющих университетские дипломы и при этом готовых вновь стать студентами, иссяк достаточно быстро. То есть и сейчас каждый год человек по пять таких «фанатиков» приходит в Московскую семинарию. Но целый класс — тридцать человек — составить из них уже невозможно.

Поэтому, кстати, чуть не половину нашего курса и направили на учебу в заграничные церковные институты. Это опять же была переходная эпоха. В западные образовательные центры ехать еще было нельзя. Но с духовными академиями Восточной Европы сотрудничать уже было можно. Так что у ректора Академии, наверно, была надежда, что из нас он воспитает целое поколение новых преподавателей.

Наш ректор вообще был очень своеобразным человеком. Сам он не был ни богословом, ни хорошо образованным человеком. Но у него были два дара: рассудительность и преданность родной Академии. Три его предшественника на посту ректора покидали этот пост с резким повышением — получая членство в Синоде. Мне же он открыто сказал, что всю жизнь собирается служить Академии (и в самом деле, когда в 1992 году ректора сменили, владыка Александр несколько лет просто жил в доме в Загорске рядом с Лаврой и никуда не просился).

Так вот, в одном отношении это был пример нормального древнерусского церковного простеца: сам не будучи книжником, он уважал знания и образованность в других людях. Он был невысокого мнения о научном потенциале вверенной ему Академии и постоянно говорил: «Нам нужны варяги». «Варягами» с той поры в Академии именуют светских ученых, пришедших сотрудничать с церковной школой. И я с первых же дней слышал от него: «Ищите таких людей и приводите ко мне».

— Хорошо, а что же дала Вам Румыния?

— Сама учеба дала немного. По сути это были годы самообразования: из Московской Академии после каникул я привозил чемодан книг и по ним сдавал экзамены в Бухаресте.

Но как опыт жизни это было важно. Во-первых, опыт самостоятельной жизни (в том числе в бытовом смысле). Во-вторых, я увидел нерусское Православие, увидел, что Православие — вселенская, мировая религия. Кроме того, в Румынии сохранилось много церковных народных традиций.

Например, в день освящения церкви доступ в алтарь открывается для всех. И мужчины и женщины могут в этот день войти в алтарь, поцеловать Евангелие и престол. Мне кажется это мудрым: трудами и жертвами этих людей и был построен этот храм. И поэтому позволение им в день приходского торжества войти и приложиться к святыне, созданной при их помощи, мне кажется вполне уместной формой выражения благодарности им. А поскольку доступ в алтарь открывается по окончании службы, которая вместе с освящением длится не менее четырех часов, то нецерковных людей рядом просто не останется, и потому не будет риска неблагочестивого отношения к святыне.

Еще один обычай, совсем не похожий на наш – это завершение диаконской хиротонии. После того, как епископ облачил ставленника в священные одежды, он выводит его из алтаря и ставит на амвон. У амвона ждет жена новопосвященного диакона и епископ представляет ей нового церковного служителя. Новоиспеченая матушка дарит своему диакону цветы; они целуются, и диакон возвращается в алтарь. У нас при посвящении в сан епископ, наоборот, снимает обручальное кольцо с женатого человека в знак того, что отныне он принадлежит уже не семье, а Церкви. В Румынской же Церкви подчеркивается, что связь с семьей не разрывается. Возможно, этот обычай родился как очевидное противоположение униатству и католичеству с их обязательным и безбрачием священнослужителей.

Но главное, что я увидел в Румынии - это живое, многоликое и неразрушенное монашество. Наши монастыри были разрушены и закрыты, а в никогда не закрывавшихся румынских обителях сохраняется то, чему нельзя научиться по книжкам.

Между прочим, это и особножитные монастыри. В России таких давно уже нет. В отличие от общежитного монастыря, анахорет живет только своим трудом, сам себе готовит, сам растит себе пищу. Монахини зарабатывают себе на жизнь церковным шитьем. Причем самый большой монастырь современного православного мира – монастырь Агапия – объединяет вместе оба устава. Часть из тысячи его сестер живет общим хозяйством. Часть – индивидуальным. Но служба, духовник и игуменья при этом все же у них общие.

А вот в монастыре Черника я видел добрую практику общежития. Монастырь стоит на двух озерных островах. На дальнем от берега и от туристов острове – братское кладбище, кельи для престарелых монахов и кельи для юных послушников. На ближнем острове – храм, братский корпус, музей, административный корпус, трапезная. Это значит, что сначала юноша, поступивший в монастырь, должен пройти испытание ухода за больными и старыми монахами. По ходу общения он может перенять и их жизненный и духовный опыт. И лишь потом, уже повзрослев, он может влиться в общую жизнь монастыря.

Но самое важное в Румынии для меня состоит не в том, что я там видел, а в том, что там со мной произошло: меня рукоположили.

— А почему именно там?

— Во-первых, подходил к концу срок учебы. Надо было принимать решение о том, как дальше служить Церкви. Во-вторых, пребывание в Румынии давало мне определенную дистанцированность от контакта с советскими «аппаратчиками». Я представлял себе, чт!о в те годы означало пройти ставленнику (кандидату в священники) в Москве. Это многократные собеседования, смысл которых в том, чтобы заверять всех в своей лояльности к соввласти. И это в любом случае подписание в Патриархии бумаги с обязательством соблюдать каноны Церкви и светские законы. Первое мне было по сердцу, а вот давать обязательство в верности советским законам не хотелось. Ведь советское законодательство о культе не предусматривало права на религиозную проповедь. Конституция СССР гласила: «Граждане имеют право вести атеистическую пропаганду или отправлять религиозные культы». Статья явно асимметричная: только за атеистами признавалось право на распространение своих убеждений.

Православная Вселенская Церковь одна. По канонам человек может принимать рукоположение в любом городе у канонического православного епископа при условии, что епископ его родной Церкви, той епархии, с которой он был прежде связан, согласен на это. Хиротония же в Румынии давала возможность избежать нежелательных собеседований, контактов, обязательств, слов…

На рождественских каникулах 1990 года я пошел к отцу Кириллу (Павлову) на ставленническую исповедь. Он благословил меня на принятие сана. От его келии я побежал в Академию — к ректору. Тот начал уговаривать меня принять монашество. Но ссылка на благословение старца Кирилла (и его молитвы; в минуту, когда ректор уже уходил, я в сердце взмолился: «Господи, по молитвам отца Кирилла, вразуми его!») превозмогла — «Ладно, давайте Ваше прошение!».

Прошение студенты пишут в форме: «Прошу Ваше Высокопреосвященство ходатайствовать перед Святейшим Патриархом о моем рукоположении в сан…». Соответственно, ректор написал обращение к патриарху Пимену. Патриарх благословил мое рукоположение. И затем уже председатель Отдела внешних церковных сношений (только что на это пост был тогда назначен архиепископ Кирилл) пишет письмо Румынскому патриарху Феоктисту, в котором по благословению патриарха Пимена просит патриарха Феоктиста рукоположить русского студента. И по окончании учебного года — в воскресенье 8 июля, в день святых Петра и Февронии,— в Патриаршем соборе Бухареста прошло мое посвящение во диакона .

— А почему ждали конца учебного года?

— Сначала была обычная бумажная волокита. А потом уже я попросил немного подождать — чтобы из Москвы мог после сессии приехать мой младший брат. Он впервые (тогда ему было 19) выехал из СССР. Кстати, родителям о принятом решении я ничего не говорил. Просто вышел к ним в рясе из поезда, уже приехав в Москву…

После службы я месяц возил брата по румынским монастырям. Хотел показать румынскую монашескую жизнь ему, а получилось, что прощался с нею сам… Уже на обратном пути спросил его:

— Дим, так а что тебе запомнилось больше всего?

Думал, что он скажет что-то про море или про красоту Карпат… А он задумался и выдал:

— Оказывается, епископы могут быть худыми.

В общем, в Москву я ехал просто на каникулы. Вещи остались в Бухаресте.

— И в Москве Вас ждало знакомство с новым патриархом?

— Именно так. В мае 1990 года скончался патриарх Пимен. В июне был избран Алексий. Ни с прежним, ни с новым патриархом я не был знаком прежде. Так что эти перемены никак не соотносил со своей судьбой.

Я просто пришел в родную Академию, к ректору, чтобы представиться в новом сане. Ректор принял меня хорошо, настроение у него было благодушное. И тогда я решил высказать ему свою дерзновенную мечту:

— Владыко, многое уже изменилось за эти два года. Другой политический климат у нас в стране, новый председатель Комитета по делам религий, новый патриарх, новый председатель Отдела… Может, теперь я мог бы вернуться в Академию и доучиваться здесь?

Он минутку подумал:

— Да. Теперь можно. Мы сделаем так. Восстановим Вас на третьем курсе Академии и при этом дадим вести какой-нибудь предмет в семинарии. Будете совмещать преподавание с учебой. Я еще подумаю, как это сделать — зайдите ко мне через недельку!

А через неделю я услышал нечто совсем для меня неожиданное. Ректор сказал мне, что он говорил обо мне с новым патриархом. Святейший собирает себе «команду», ищет помощников.

— В общем, сегодня он служит в Лавре, и на всенощной Вы должны подойти к нему и представиться.

Так я впервые подошел к патриарху, и наш первый разговор начался довольно примечательно. Патриарх сказал, что слышал обо мне как о человеке, у которого есть харизма к писательству. На что я быстро ответил: «Нет».

— Вообще-то, патриархам такое не говорят, но что вырвалось… Первоиерарх не обиделся?

— Но я действительно считал, что мое призвание не в сочинительстве, а в педагогике, пишу же я от лености — чтобы двадцать раз не повторять одно и то же. И сейчас, кстати, я пишу скорее «от безысходности». Я невысокого мнения о своем публицистическом таланте, а тем более богословском. Пишу на какую-либо тему только тогда, когда вижу: никто больше этого не делает.

Тогда же патриарх улыбнулся. Потом началась нормальная работа.

— А можете ли Вы вспомнить Ваше первое задание, полученное от патриарха?

— Мой первый рабочий день в Патриархии совпал с получением скорбной вести об убийстве отца Александра Меня. И первое послушание было связано именно с подготовкой телеграммы соболезнования .

— Работая с патриархом всея Руси, Вам пришлось столкнуться с какими-то интригами, внутрицерковной борьбой? Не стало ли это для Вас тяжестью, не привело ли к негативным ощущениям?

— Думаю, что нет. Я ведь не с улицы пришел, несколько лет семинарской жизни тоже не всегда сахаром были… К тому же, я совсем не интриган по натуре.

— Можете ли Вы рассказать, какое именно влияние Вы имели на этом посту, что смогли там сделать?

— Кажется, я помог городу на Неве вернуть его имя… 12 июня 1991 года в Ленинграде проходил референдум, посвященный переименованию города. Прогнозы социологов были весьма кислыми: колыбель революции не желала расставаться с именем Ленина. «Наиболее авторитетные социологи в период, предшествующий опросу, представляли данные о некотором численном преимуществе противников переименования» .

Я же попросил патриарха Алексия выступить с обращением к его недавней пастве (до избрания на кафедру Московских патриархов он был митрополитом Ленинградским) и призвать ее вернуть имя святого Петра. Патриарх, подумав, решил, что от своего имени делать это будет ему неуместно, но благословил мне сделать такое обращение, официально подписавшись не просто диаконом, но сотрудником Патриархии.

Я написал соответствующий текст, послал по факсу Собчаку, и по его распоряжению оно было немедленно опубликовано в четырех пока еще ленинградских газетах.