Julia Traxl

Zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung war im Ersten Weltkrieg die Tagespresse der wichtigste Träger der Kriegspropaganda. Dabei sollte die innere Stimmung sowohl politisch als auch kulturell gelenkt werden. Inwieweit dies gelang oder misslang, ist in der Forschung umstritten. So argumentiert beispielsweise der Historiker Jörn Leonhard in seiner großen Studie zum Ersten Weltkrieg, die erhoffte Wirkung der Propaganda sei im Verlauf des Krieges, da die zunehmenden Manipulationen in der Berichterstattung immer deutlicher zutage traten, in ihr Gegenteil umgeschlagen. Sie habe letztlich zu einem Glaubensverlust gegenüber dem eigenen Staat geführt.[1] Dieser konstatierte Verlust an der Glaubwürdigkeit der Zeitungen zeigt sich auch bei August Jasper. Da er das Wirken der Propaganda in der Tagespresse über die vier Kriegsjahre hinweg immer wieder benennt, lässt sich anhand seiner Kommentare eine Politisierung nachzeichnen. Gegen Ende des Krieges stand er dem Staat schließlich kritisch gegenüber.

In seinen Briefen an seine Frau Bernhadine befasst sich August Jasper wiederholt mit dem Thema Zeitung. Neben der einfachen Erwähnung von insgesamt 21 Zeitungen, die ihm seine Frau zugesandt hat – acht zwischen Ende Oktober und Weihnachten 1914, wiederum acht zwischen Anfang Februar und Mitte Juli 1915 sowie weitere fünf am 19. April 1917 –, schreibt er insgesamt vier Mal, er selbst werde Zeitungen in die Heimat senden.[2] Über diese konnte er seiner Frau seine Lage veranschaulichen, ohne selbst zu schreiben.

Wenigstens 27-mal macht August Jasper die Inhalte der Zeitungen zum Thema.[3] Dabei befasst er sich fünfmal mit Aussagen zu Kriegsereignissen sowie viermal mit Geschehnissen in der Heimat. Weitere viermal setzt er sich mit falschen Berichten in der Zeitung auseinander, die er als Kriegspropaganda entlarvt, und in vier Briefen mit der Innenpolitik. Wenigstens zweimal deutet er an, Bernhadine wisse wohl aus der Zeitung über die Geschehnisse bei ihm an der Front Bescheid.[4] Jasper nimmt damit auf verschiedenen Ebenen direkt Bezug zur Kriegsberichterstattung. Er nutzt sie, um seine Situation zu schildern, Positionen zu belegen, seine Frau auf für ihn wichtige Ereignisse aufmerksam zu machen und um angelesenes Wissen mit dem seiner Frau abzugleichen.

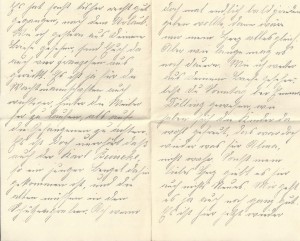

Erstmals spricht er eine fehlerhafte Berichterstattung der deutschen Presse am 19. Mai 1915 an.[5] Diese bezieht sich auf eine Vertuschung deutscher Verluste, würden doch ausschließlich die Zahlen französischer und englischer Gefallener angeführt. August Jasper beklagt dies seiner Frau Bernadine gegenüber. Es ist das erste Mal, dass Jasper die Unterdrückung von Nachrichten durch die Regierung eindeutig kritisiert – ein Indiz für seine beginnende Politisierung.

![Douvrin, den 19. Mai 15 / Meine innigst geliebte Frau und Kinder! Mein liebes Herz! Da ich soeben Deinen Brief erhalten habe, will ich Dir auch gleich wiederschreiben. Noch immer ist hier bei La Bassée die Schlacht im gange. Unaufhörlich donnern noch immer die schweren Geschütze, das muß wieder ein furchtbares morden sein. [...] Hier in der Front hat man ja viele, die schon zwei dreimal verwundet waren, und sind immer noch im Schützengraben, und solche gesunde starke Kerls drücken sich da herum und bekommen noch obendrein schweren Geld. Was wenn der Krieg mal rum ist, dann kommt noch viel ans Tageslicht. Ja Herz, Du schreibst mit recht, da richtige würdet ihr niemals gewahr, denn die Zeitungen schreiben nur die Verluste der Engländer und Franzosen, aber unsere?.... Wenn nun Italien noch anfängt, dann weiß ich nicht, was es werden wird? Nochmals Gruß und Kuß Dein lieber Mann. August Jasper an seine Frau Bernhadine, erste und letzte Seite des Briefes vom 15. Mai 1915.](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/08/Jasper_1915_05_15_Seite1-3-240x300.jpg)

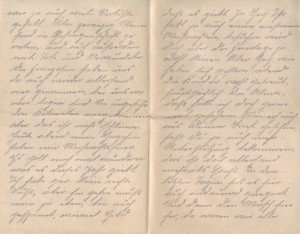

Erneut weist August Jasper seine Frau Bernhadine am 23. März 1917 auf fehlerhafte Äußerungen in der Zeitung hin.[8] Dieses Mal bezeichnet er die Aussagen der Politiker als haltlose Prophezeiungen und fordert seine Frau auf, ihnen keinen Glauben zu schenken. Jedoch mildert er zugleich die Heftigkeit seiner Aussage, da er einräumt, die Berichte könnten eventuell richtig sein. Jaspers Politisierung ist ausgeprägter als zuvor, kritisiert er doch nun die Politiker direkt. Sein Misstrauen wächst stetig; die Zeitungen verlieren an Überzeugungskraft. Er erkennt, dass die durch die Politiker geweckten Erwartungen in der Regel nicht erfüllt werden.

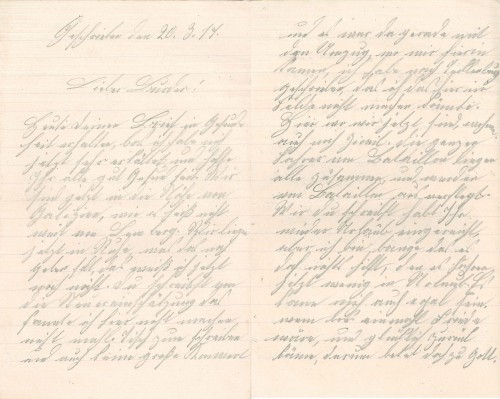

Besonders sticht in seinen Briefen ein einzelner Artikel hervor, den August Jasper seiner Frau am 19. Januar 1918 zuschickt.[9] Es ist dies der einzige Zeitungsausschnitt, den er gesondert mitsendet. Im Artikel wird von Ausschreitungen gegen Kriegsbeschädigte auf einer Versammlung der Vaterlandspartei berichtet. Einmal mehr wird deutlich, dass sich Jasper kritisch mit den innerdeutschen Entwicklungen auseinandersetzt und Missfallen am Staat, hier in Form der Partei, äußert.

![Zweite Seite des Artikels, dazu Jasper im Brief an Bernhadine: "[D]a kannst Du mal sehen, wie es in Deutschland mit die arme Krüppels gemacht wird."](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/08/Jasper_Zeitungsartikel_1918_01_09_Seite2-166x300.jpg)

Insgesamt kommentiert August Jasper zwar nur selten die Berichterstattung in seinen Briefen, doch kann anhand der aufgeführten Stellen konstatiert werden, dass er über die Kriegsjahre hinweg die deutsche Kriegspropaganda und Informationspolitik zunehmend kritischer betrachtet, sie als negativ empfindet. Er beanstandet, die Zeitungen würden Ereignisse falsch darstellen und so die Bevölkerung stark manipulieren. Am 16. Juli 1918 bezeichnet er schließlich den Krieg insgesamt als einen „elende[n] Schwindel“ und wünscht sich, die in den Zeitungen verkündeten Lügen – hier durch die Lengericher Zeitung – mögen bald ein Ende haben.[12] Schon früh, im Mai 1915, geht er davon aus, dass über vieles nicht berichtet werde.[13] So schreibt er Bernhadine, erst nach Kriegsende würden viele Wahrheiten zu Tage kommen. Einmal mehr ist zu erkennen, dass er der Berichterstattung nicht mehr vertraut. August Jasper steht den Meldungen in den Zeitungen kritisch gegenüber und hinterfragt die offiziellen Meldungen. Er glaubt nicht alles, worüber berichtet wird und weißt seine Frau auf zweifelhafte Aussagen hin. Wenngleich er auch nie unmittelbar von Manipulationsversuchen in der Kriegsberichterstattung schreibt, wird doch zwischen den Zeilen erkennbar, dass er von eben solchen ausgeht. Dies wird beispielsweise deutlich, als er seiner Frau erklärt, wie sehr sich die „dummen Bauern“ von der Vaterlandspartei würden täuschen lassen.[14]

[1] Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München 2014, S. 583–594.

[2] Dabei handelte es sich jeweils um die Liller Kriegszeitung, die er an Bernhardine am 3. Mai, 8. Juli sowie ein paar Tage darauf und am 16. Juli 1915 schickte.

[3] Vermutlich spricht er den Inhalt von Zeitungen noch öfter an, doch da er in diesen Fällen Zeitungen nicht explizit als Informationsquelle benennt, bleiben sie hier unberücksichtigt.

[4] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 3. Oktober 1915 sowie Brief vom 18. Dezember 1916.

[5] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 19. Mai 1915.

[6] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 9. Dezember 1915.

[7] Zur Politisierung Heinrich Echtermeyers siehe den Beitrag von Fabian Köster und Dennis Krause.

[8] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 23. März 1917.

[9] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 19. Januar 1918.

[10] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 26. Juli 1918.

[11] Ebd.

[12] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 16. Juli 1918. Heinrich Echtermeyer äußert sich an der Ostfront ähnlich, unter anderem nachzulesen bei Lucinda Jäger.

[13] August Jasper an Bernhadine Jasper, Brief vom 19. Mai 1915.

[14] August Jasper an Bernhadine Jaspers, Brief vom 16. Juli 1918.

![Geschrieben, d 9.12.16 Mein einziger Liebling! Mein Herzchen! Deinen lieben Brief vom 6 habe ich soeben erhalten, und will Dir auch gleich wieder schreiben. Wie ich nun auch aus Deinem Briefchen gesehen, hat sich unser Erich bis jetzt auch noch nicht gebessert. Es ist aber doch gut, das du jetzt zum Doktor gewesen bist, dann weiß man doch ungefähr was e ist. Ich denke aber doch daß es Sich bald etwas bessert, die Haultsache ist wohl, daß er gut in acht genommen wird. Mir mein [...] August Jasper an seine Frau Bernhardine, vom 9. Dezember 1916; erste Seite.](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Seite-1-196x300.jpg)

![[...] Liebling geht es bis jetzt auch noch gut, nur daß es auch alle Tage wieder so ein schlechtes Wetter ist, Du schreibst dieser Tage auch, daß Du jetzt so viel Glas verkaufst. Ja Herz, da wird es wieder schnell alle sein. Es ist aber doch auch ganz recht, daß Du wieder Kitt bestellt hast, denn ohne dem geht es doch schlecht. Du fragst auch was Du für die zwei Fenster nehmen darfst, die Du da grundiert hast. Mir deucht so 3,20, das doppelte was ich sonst genommen habe, nicht wahr, das ist doch nicht zu viel, für die großen Fenster für Heumann, das weißt Du auch wohl ungefähr, vielleicht so eine Mark. Daß es auch jetzt mehr Unterstützung geben soll, habe ich auch gelesen. Ja Herz, das mag es auch wohl, denn im Winter zieht es in allen Teilen auch viel mehr. Es soll mich auch mal wundern, was wir in diesem Jahr wohl zu Weihnachten bekommen, ob es wohl so viel giebt als voriges Jahr? Noch eine vierzehn Tag, dann ist ja auch schon wieder Weihnachten. Man spricht auch wieder davon, daß wir noch vor Weihnachten hier abgelöst werden [...] August Jasper an seine Frau Bernhardine, vom 9. Dezember 1916; zweite Seite.](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Seite-2-300x232.jpg)

![[...] sollen, ob es wahr wird? Du mein Liebling schreibst auch Du wollest wieder einreichen um Urlaub, laß es aber vorerst man sein, denn es gient doch keinen, dürfen jetzt auch nur immer sechs Man fahren, wenn das so weiter geht, dann kommen wir überhaupt nicht mehr an die Reihe. Sonst mein Herz wüßte ich Dir auch heute nicht viel zu schreiben, und nun viele viele Herzl Grüße und Küsse von Deinem lieben lieben Mann August Jasper an seine Frau Bernhardine, vom 9. Dezember 1916; dritte Seite.](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Seite-3-198x300.jpg)

![...das sie Vieh hatt laß sie doch was schlachten, und verkaufen, sorge doch etwas dafür. Nun sch[l]ieße ich und hoffe das Du schreibst was das alle gibt uns das bald Friede wird, und das ich glücklich zurückkomme. Darum zu Gott beten. Es herzlich Dein Bruder Heinrich Auf Fröhliches Baldiges Wiedersehen. Heinrich Echtermeyer an seinen Bruder Bernhard Echtermeyer, letzte Seite des Feldpostbriefes vom 18. Januar 1917.](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Echtermeyer_1917_01_18_Seite4-214x300.jpg)

![Lieber Bruder! Das Paket mit Butter in Gesundheit erhalten, und ich danke Euch dafür, und hoffe Ihr alle gut Gesund seit. Es ist Weihnachten, wird nur hier nicht viel von gewahr, so immer die selbe Arbeit, Ruhe gibt darum nicht, klein Weihnachts Geschenk und das ist so alle, in Kirche kommt man nicht mehr so lange ich in Rußland bin […] Heiligen Abend haben wir Kammeraden die wir hier bei der Küche sind, eine Freude gemacht ein Christbaum gemacht und Weihnachts Lieder gesungen erst gut gegessen, und dann den Baum angezündet, dann gesungen und getrunken bis das hohe Weihnachtsfest anbracht […] Nun sch[l]ieße ich, und hoffe du wieder schreibt. Und wünsch es dir mit sa[m]t deiner Frau und Kinder ein fröhliches Seliges Neujahr. Herzlichen Gruß aus Rußland sendet dir dein Bruder Heinrich Auf fröhliches Baldiges Wiedersehen Heinrich Echtermeyer an seinen Bruder Bernhard Echtermeyer, Feldpostbrief anlässlich des Weihnachtsfestes 1916 (25. Dezember).](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Echtermeyer_1916_12_25_komplett-500x261.jpg)

![Geschrieben, den 11.11.16 Mein innigste geliebtes Herzchen Mein Liebling! Es ist heute Samstag und ich will Dir auch wieder ein Briefchen schreiben. Deinen lieben Brief vom 8ten habe ich auch gestern abend erhalten. Wie ich gesehen geht es Euch noch gut, wie mir auch. Das von Mietenkotten in Hoperdorp jetzt auch der vierte Sohn gefallen ist, habe ich auch gesehen. Ja mein Herz, wir furchtbar müssen die doch auch den Krieg fühlen, aber den letzten wenn der auch eingezogen ist, den können Sie doch frei [...] August Jasper an Bernhardine, Brief vom 11. November 1916 (Teil 1)](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Jasper-11.11.1916-A-209x300.jpg)

![[...] bekommen. Seit einigen Tagen ist es hier nun auch wieder schönes Wetter, aber trocken wird es hier doch nicht, den ganzen Winter, der Schlamm wird immer wieder von neuem auf gewühlt, von die schweren Fuhrwerke und Lastautos. Vorletzte Nacht war ich auch wieder nach vorne, essen heraus bringen, der Dreck und Schlamm kam uns bis oben in die Stiefeln. Wir hatten aber doch noch ziemlich Glück, es war schön Mondhell, und auch einiger maßen ruhig um die Zeit. Ich denke auch nicht daß ich vorläufig wieder heraus brauche, wir wechseln uns nämlich immer ab. Verluste haben wir jetzt auch wieder viele, fast jeden Tag, gestern wieder zwei einer tot, und einer beide Arme zerschmettert, und am Arm, ich glaube auch nicht das der am Leben bleibt. Du schreibst auch Mutter wollte nächsten Samstag nach Osnabrück, und Du wolltest Alma ein paar Schuhe mit bringen. Alma wollte auch gern braune Schuhe haben, ja Herz mir ist das einerlei, daß mußt Du am besten wissen, wenn Sie das [...] August Jasper an Bernhardine, Brief vom 11. November 1916 (Teil 2)](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Jasper-11.11.1916-B-300x215.jpg)

![[...] durch aus will. Zu schicken brauchst du mir vor Freitag oder Samstag noch keine Butter, denn ich habe noch ziemliches Stück Butter. Sonst mein Herzchen wüßte ich Dir auch nicht viel zu schreiben. Wie ich auch aus Deinem Brief gesehen, hat im Urlaub ja alles gut gegangen, ja Herz, wenn uns was passiert wäre, das hätte mich auch sicher geärgert, denn es ist doch besser so, nicht wahr mein Liebling? Und nun viele viele Herzl. Grüße und Küsse von deinem, lieben lieben Mann August Jasper an Bernhardine, Brief vom 11. November 1916 (Teil 3)](http://web.archive.org./web/20150814231840im_/http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2626/files/2015/07/Jasper-11.11.1916-c-210x300.jpg)